南亚网视加德满都7月16日讯 近日,一支由来自中国多个城市的中学生与大学生组成的志愿者团队正在尼泊尔开展为期一周的志愿服务。他们不仅参与改善教育环境的公益行动,还深入社区、学校开展文化交流与互动,以实际行动搭建起跨文化理解的桥梁。

志愿者和尼泊尔同学合影

本次“国际志愿者”行动由中国“天使联盟汇”和“呢喃家教育”联合主办,共有35名志愿者和带队教师参与。据悉,这是新冠疫情结束以来,中国在加德满都组织的最大规模青少年志愿服务团队之一。

志愿者们和尼泊尔同学交流

参与者不仅来自中国多个省市,还包括多名目前就读于海外高校的留学生。他们共同组成了一支具有多元背景的国际青年志愿者队伍,肩负起跨文化交流与公益服务的双重使命。

尽管尼泊尔条件相对艰苦,基础设施有限,但这并未影响志愿者们的热情与投入。许多志愿者表示,与以往以观光为主的夏令营不同,此次活动不仅让他们深入了解邻国真实的社会与文化,也让他们通过亲身劳动,切实参与到当地教育改善中来。

志愿者们和尼泊尔同学交流

“这是一次真正意义上的国际志愿服务体验,”一位志愿者表示,“我们用双手参与建设,也用心去理解与连接,这是任何课堂上都学不到的成长。”

志愿者们于本周一抵达尼泊尔,随即投入到紧张而充实的公益项目中。从粉刷教室、修复学校家具,到与当地学生共建学习空间,他们用汗水践行服务精神。

志愿者粉刷教室

7月16日,志愿者们走进位于帕坦的马丹·斯马拉克公立学校,与当地师生并肩作业,共同完成了六间教室的粉刷工作。从测量教室面积、计算涂料用量到亲自前往市场采购材料,全部由志愿者自主完成,展现出卓越的组织能力与团队协作精神。

“所有环节都由志愿者主导,这是最生动的跨国协作课。”活动辅导教师赵卓英表示。

志愿者粉刷教室

除了公益服务,志愿者们还积极参与多样的文化体验活动。他们学习制作尼泊尔传统美食,了解本地风俗习惯,参观历史文化遗产,用脚步丈量这片充满魅力的土地。

“尼泊尔和网上说的完全不一样,”来自成都的高中生杨子汉感慨道,“只有真正来到这里,才能感受到这个国家的友善与温暖。虽然生活条件较为朴素,但人们的幸福感非常强烈。”

不少学生表示,此行打破了他们对尼泊尔的刻板印象。王哲民说:“以前以为尼泊尔是一个相对落后的国家,但真正到这里后才发现,环境比想象中更好,人们也非常热情友善。”

“尼泊尔是我一直向往的邻国,这次终于圆梦了,”另一位女生陶子可动情地说,“从饮食文化到人与人之间的交流,我都有许多收获。”

志愿者粉刷教室

据介绍,呢喃家教育联合创始人牟飞鹏早在2015年尼泊尔大地震后便来到当地从事志愿工作,曾主导了卡夫雷省梅兰奇一所公立学校的重建。他表示:“当年我亲眼见证了尼泊尔人民的坚韧,现在希望带领新一代中国青少年亲身感受这份跨越国界的友谊与韧性。”

志愿者粉刷教室

此次中尼民间交流也得到了当地社会的高度认可。马丹·斯马拉克学校校长戈文德·普拉萨德·普德尔表示:“尼中两国的友好联系源远流长,此类交流不仅改善了教育设施,也为两国青少年搭建了互学互鉴的平台。”

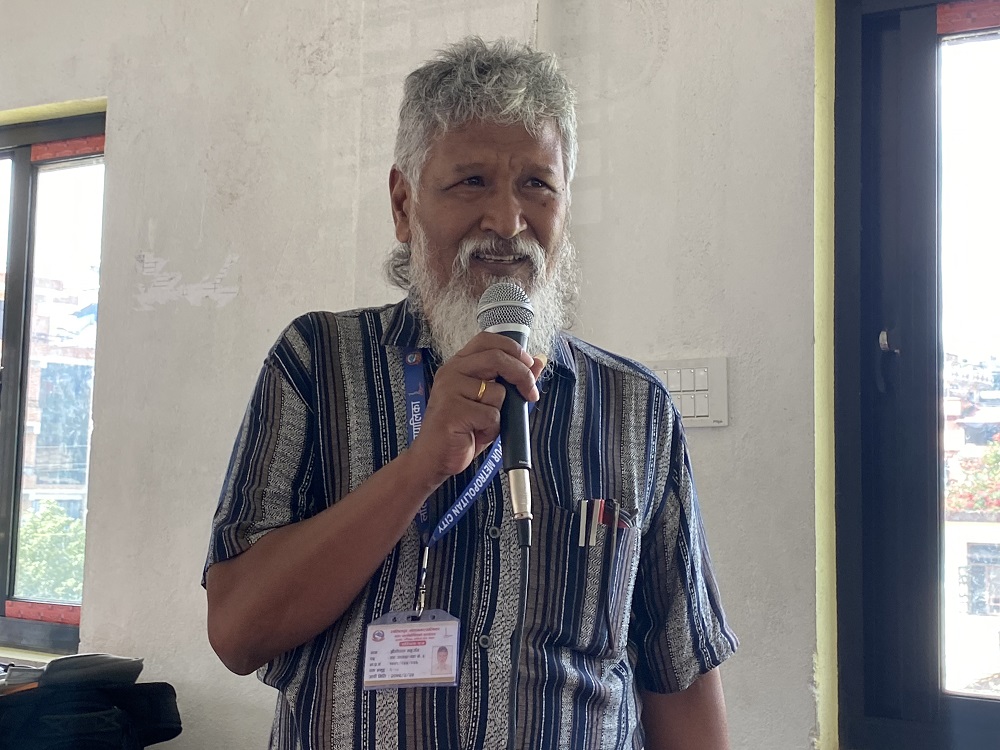

拉利特普尔市三区区长什里·戈帕尔·马哈詹致辞

拉利特普尔市三区区长什里·戈帕尔·马哈詹同样给予高度评价:“中国年轻志愿者的参与不仅改善了校园环境,更象征着跨国人民之间的温情与关爱。他们的真诚与努力,让我们看到了民间交流的力量。”

志愿者粉刷教室

第三次来到加德满都的成都学生牟紫烨也分享了自己的感受:“这几年尼泊尔变化很大,街上能看到越来越多中国品牌,天气也比以前更宜人。不变的是孩子们依然那么天真快乐,笑容依旧灿烂。”

通过一周的志愿服务与文化交流,中国青年志愿者们用双手和真心为尼泊尔的学校带来了切实改善,也为自己打开了一扇通向世界的窗。他们正在用行动书写一幅新时代中尼民间友好的生动画卷。(完)