南亚网视加德满都11月18日讯 据中国侨网报道,在澳大利亚墨尔本,一家创意川菜馆凭借鱼香茄子、钟水饺、大刀回锅肉等菜品,以地道又新颖的风味赢得了众多食客喜爱。不少食客爱上川菜,还学会用四川话夸一句“很巴适”。近日,澳大利亚云南商会副会长、华人厨师傅锟接受中国侨网华人故事栏目专访,讲述他探路“新中餐”的故事。

开启出国创业新生活

傅锟出生于成都,17岁时决定学习厨艺。20世纪90年代,他在成都、广州等地专注云南傣味菜的烹饪。楚雄的菌子、蒙自的米线、西双版纳的酸笋、大芫荽……傅锟了解每一种云南食材、香料的特性。

“中国西南地区因其独特的地形与气候,塑造了当地人偏爱辛辣的饮食习惯。川菜麻辣鲜香,而傣味善用香茅、柠檬等天然香料,以烧、舂、拌、剁等方式突出酸辣风味。”傅锟说,这些带着鲜明地域风味的菜肴让他对“辣味”的表达和呈现有了丰富的理解。

2002年,傅锟怀着“去更大世界看看”的想法,决定辞职,开始备战英语考试。“当时我毫无英文基础,学英语成了最大的难题。”他说。

“我报名了语言培训班,几乎把所有时间都投入到英语学习中。”傅锟称,历经三次考试失利,两年半后,他带着家人远赴澳大利亚,正式开启海外闯荡的新生活。

图为傅锟店内菜品大刀回锅肉。 (受访者供图)

走出舒适圈,解决中餐“水土不服”

初到澳大利亚,傅锟全身上下仅有五千澳元。“为了生计,我在墨尔本唐人街的中餐馆找了份厨师工作,一边适应当地环境,一边寻找更多发展可能。”他说,当时的中餐以改良的粤菜为主,云贵川菜系在当地有很大的市场空间。

2008年,傅锟和朋友合伙开了一家川菜馆,一开业就受到中国留学生的青睐。但由于客源单一,餐厅经营很快遇到瓶颈。傅锟认为,不是中餐本身不受欢迎,而是菜品没能精准契合当地消费者的口味和需求。

图为傅锟与不同米其林厨师合作,精进技艺。 (受访者供图)

于是傅锟决定走出唐人街,学习更多当地的烹饪技艺和饮食文化。当时南方航空公司开通了墨尔本到广州的直航,需要招聘一位会说英文的中餐厨师。经过多重考核,傅锟成为厨师团队中的一员。“两年多的时间里,我学习到了低温慢煮、快速降温等西餐烹饪技巧和知识。”后来,傅锟陆续与不同米其林厨师合作,精进技艺。

“中餐强调火候,而西餐讲究标准化计量、分餐制,注重通过烘烤与慢炖保留食材本味。”傅锟称,在饮食偏好上,当地食客喜爱各类肉食、海鲜、时蔬和面食,口味喜咸、酸和甜。“我琢磨着,不断寻找当地民众能接受的中餐味道。”

川式“漂亮饭”征服食客味蕾

在墨尔本,史密斯街区(Smith Street)是当地最古老的街道之一,如今沿街遍布餐厅、小酒馆,餐厅老板大多身兼主厨,每一家都有着属于自己的个性与魅力。2015年,傅锟在那里开了一家小店,取名为Bowl Bowl Dumpling,中文名为江湖。

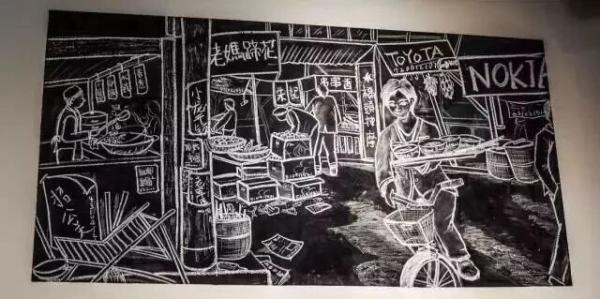

图为小店内的粉笔装饰画。 (受访者供图)

小店内,墙上的粉笔画勾勒出20世纪80年代成都纱帽街的生活,还有手工绘制的绵竹年画、女儿表演川剧的照片等做装饰,更添几分温馨。傅锟希望不管是独自小酌放松,还是和朋友结伴小聚,食客即能品尝到亲民的中餐,又能收获一份舒适与闲暇。

在川渝地区,“江湖菜”取材自田间地头的鲜味,烹调不拘,做法家常且接地气。傅锟选用钟水饺作为招牌。皮薄馅嫩的钟水饺形如月牙,色白馅饱。红油用双流二荆条辣椒面炼制,辣而不燥,再加上用红糖、黄豆酱油和十几种香料熬煮的秘制复合酱料,甜而不腻、咸中带鲜的滋味受到食客喜爱。

图为钟水饺。 (受访者供图)

“对我而言,这道小吃是熟悉的家乡记忆,我希望它能慰藉海外游子的乡愁。我经常会和店里的外国食客简单聊聊这道小吃的起源和故事,也希望他们能感受到家常味道背后的温暖和诚意。”傅锟说。

如何在保留川菜灵魂的同时,做到与当地食客的饮食习惯相平衡?傅锟做了很多尝试:宫保鸡丁改用意大利黑醋调和酸甜,入口层次更为丰富;辣子鸡先炸至外酥内嫩,再搭配酸奶做成的酱汁,用酸奶的清爽中和辣味。“川菜重油,对此我们做了很多调整和改良。例如麻婆豆腐,我们把豆腐块切得更大些,用料汁慢烧至入味。这样的做法,盘中基本不见多余油分,再配点蔬菜点缀,食客更容易接受。”他说。

图为店内菜品。 (受访者供图)

新鲜时蔬打底,主菜周围再点缀酱汁或脆片,傅锟在摆盘上下了很多功夫,他说传统菜系通过精心摆盘也可以很有仪式感。“菜品翻译上我们也花了很多巧思,例如水煮鱼译为‘鱼儿水中游’(swimming fish),灌满汤汁的小笼包是‘汁水炸弹’(water bomb)。”他说,“漂亮饭”吸引了很多年轻人,他们在社媒平台打卡,“晒”出自己的用餐体验。“我们的菜单也包含无麸质和纯素食选项,照顾不同食客的饮食偏好。”

“在中国,一方水土,一方风味,反映出不同地域对待生活的态度。我希望未来能将云南的傣家菜、成都街头的各类小吃带到墨尔本,让食客品尝到不一样的味道。”傅锟说。