南亚网视加德满都5月14日讯 据《安纳普尔纳邮报》报道,巴格马蒂河作为尼泊尔的精神命脉,其净化之水承载着深厚的文化宗教内涵。这条圣河不仅是火葬仪式的神圣场所,更被视作涤除业障、连接生死的永恒纽带——信徒们相信它的神圣水流能引导灵魂与神性合一,完成生死轮回的终极闭环。

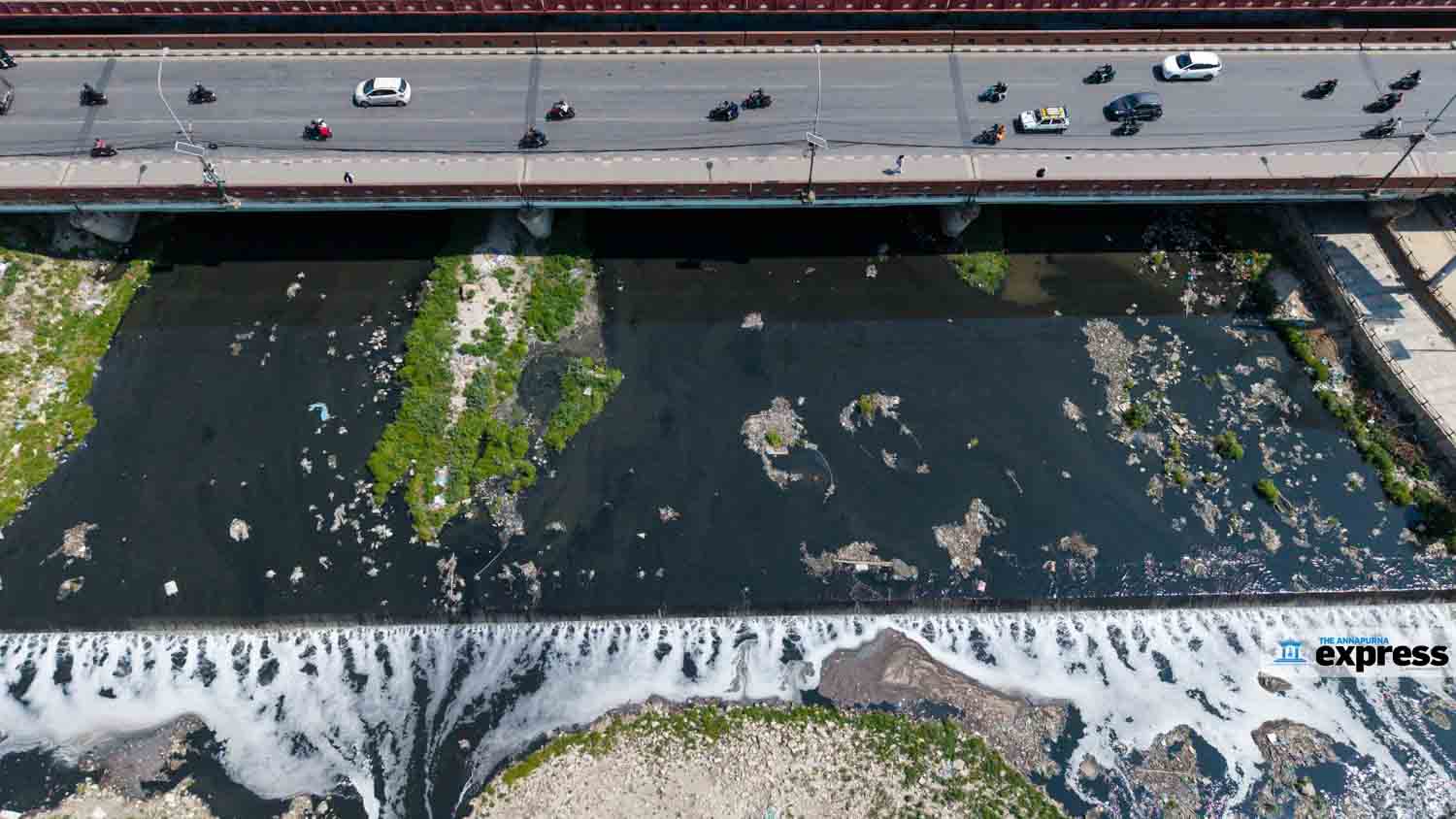

流经加德满都谷地的巴格马蒂河远非普通水系,而是贯穿尼泊尔精神、文化与生态维度的金色脐带。作为印度教与佛教共同尊崇的圣河,数百年来它象征着文明的圣洁与延续,既是生命之源,亦是超度之路。但如今,这条曾经滋养整个谷地的圣河已沦为有毒的下水道:河水被污水染黑,工业废料与生物危害物堵塞河道,刺鼻恶臭令人窒息。腐臭的水流叩击着每个见证者的良知:巴格马蒂究竟仍是圣河,还是已化作公共卫生的梦魇?

发源于马哈布拉特山脉希瓦普里山巴格德瓦尔地区(海拔2690米)的巴格马蒂河,曾以清澈见底的圣洁之水滋养众生。它向南穿越加德满都谷地(占流域面积15%),经八个县注入特莱平原,最终在印度汇入恒河。对印度教徒而言,巴格马蒂是湿婆神的人间化身——1979年列入世界遗产的帕斯帕提纳神庙就坐落河畔,信徒坚信这里的河水能载着灵魂通往"解脱"(moksha)。神话记载,文殊菩萨劈山泄湖造就了巴格马蒂河,河畔兴起的古都曼殊帕坦见证着它作为商贸要道与火葬圣地(如特库多凡、卡尔莫罕和帕查里河坛)的三千年文明传承。

如今的巴格马蒂河却面目全非。原始水域被工业废水、生活污水和生物危害物吞噬,联合国2017年报告显示谷地95%以上废水未经处理直排河道。失控的污染严重威胁着环境与公共健康,阻断了水资源再利用与生态可持续性。曾经庙宇林立、梯田环绕的河岸,如今散落着塑料袋、腐烂垃圾与祭祀残骸。尽管污水处理厂陆续新建改造,其处理能力仍远不及每日3万立方米的排污量。城市无序扩张、垃圾随意倾倒与工民建直排构成主要污染源,加之规划失当、管理碎片化与近300万谷地人口激增,导致自然河道砂床被有毒沉积物覆盖。虽治理迫在眉睫,但圣河能否重现荣光仍是未知数——某些生态创伤或已不可逆转。

巴格马蒂河正演变为生态与公共卫生的双重灾难。科研数据显示:河水微生物污染触目惊心,《Water》期刊2019年研究检出709种细菌属,其中18种(如弓形杆菌、不动杆菌)具致病风险;塔卡里团队(2020)发现抗生素抗性基因(ARGs)富集,使该河成为抗微生物药物耐药性(AMR)温床;施雷斯塔(2023)证实80%分离菌株具多重耐药性,吉米尔(JNHRC 2023)则在615份大肠菌群样本中检出241份抗药菌。除生物威胁外,2015年研究显示河道日均有7万块塑料碎片流过,近期更检出可致神经损伤、发育障碍及器官衰竭的铅汞等重金属与致癌物。世行2016年数据表明,尼泊尔每10万人中有19.8例死亡与不安全的水卫生直接相关。生态崩溃的恶果已显现:鱼类绝迹、水鸟消失,淤泥、藻华与化学泡沫成为河床主角。这场生态灾难不仅警示尼泊尔,更为全球敲响环境漠视的警钟。

自2013年启动的"巴格马蒂清洁行动"虽动员志愿者并提升环保意识,但在污染规模面前仍杯水车薪。新建污水处理厂的进度远落后于污染增速,现有环保法规执行疲软且多流于形式。当务之急需严格实施环境法,通过定期审计与实时监测追责企业及医疗机构;优先采用生物修复技术、排水口塑料拦截装置及家庭垃圾分类系统;同时激活宗教领袖的环保宣导力量,将生态守护转化为神圣义务并推广绿色祭祀。巴格马蒂河映射着尼泊尔的灵魂——神圣而满目疮痍。它的重生不靠神迹,而需科学创新、全民行动与精神觉醒。戕害河流的民族正在自毁未来,巴格马蒂的命运掌握在我们手中。